ページID:881295996

マイナンバー制度

最終更新日:2025年1月16日

マイナンバーカードに関する窓口手続きを予約できます

手続きをインターネット予約することで待ち時間なくご案内できます。

スマートフォンやパソコンから24時間予約できます。

電話予約はできません。

予約できる手続き

手続きは原則ご本人に限ります。

本人が15歳未満又は成年被後見人の場合は、本人と法定代理人(親権者など)が一緒に窓口へお越しください。

代理人による手続きは、やむを得ないと判断できる場合に限られます。詳しくは市民課へお問い合わせください。

- マイナンバーカードの交付(受取)

- 電子証明書の更新・発行

- パスワードの初期化(ロック解除)

→![]() インターネット予約はこちらから(外部サイト)

インターネット予約はこちらから(外部サイト)

いずれの手続きもご本人のマイナンバーカードをお持ちください。

- マイナンバーカードの申請

→【申請のみ】![]() インターネット予約はこちらから(外部サイト)

インターネット予約はこちらから(外部サイト)

マイナンバーカードの申請には顔写真が必要です。(1歳未満は不要)

市役所で顔写真を撮影するか、任意の写真(印刷したもの)をお持ちください。

予約可能な日時について

2日後から翌月末まで予約可能です。

当日、翌日に手続きを希望される方は、直接市民課窓口までお越しください。受付順にご案内します。

日時変更やキャンセルは予約確認メールから手続きできます。

マイナンバー(個人番号)制度とは

この制度は、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人物であるということの確認を行うための社会基盤(インフラ)です。「社会保障・税制度の効率性・透明性の確保」と「国民にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現」に向けて、国民全員に一意の個人番号を割り当てる制度です。

マイナンバー(個人番号)は、12桁の数字のみで構成される番号であり、原則として、一度指定されたマイナンバー(個人番号)は生涯変わりません。

マイナンバー(個人番号)制度導入の効果

市民の利便性の向上…添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、皆様の負担が減ります。

公平・公正な社会の実現…所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、不正な行政サービスを受けることを防ぐことができ、本当に困っている人たちにきめ細やかな支援をすることができます。

行政の効率化…社会保障・税・災害対策に関する分野等での情報連携が円滑となります。

通知カードの廃止について

平成27年10月以降、マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」を郵送しておりましたが、法律の改正により、「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されました。

廃止後は、以下の手続きができません。

通知カード(イメージ)

通知カード廃止後の取り扱い

通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き

通知カードの券面記載事項に変更があった場合、通知カードの記載事項を変更することができません。

通知カードの再交付申請

通知カードを紛失等された場合、通知カードを再交付することができません。

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)

マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。

なお、1通300円の手数料がかかります。

マイナンバーカードの申請

作成までに約1ヶ月から2ヶ月ほどかかりますのでご注意ください。

QRコードを利用したマイナンバーカードの申請方法

地方公共団体情報システム機構から送付されるQRコード付きのマイナンバーカード交付申請書を活用してマイナンバーカードを手軽に申請することができます。

![]() QRコードからのマイナンバーカード申請方法(地方公共団体情報システム機構)(外部サイト)

QRコードからのマイナンバーカード申請方法(地方公共団体情報システム機構)(外部サイト)

パソコンによる申請方法をご案内しますが、最下段にスマートフォンによる申請方法についてもご案内しています。

新たにマイナンバー(個人番号)が付番される方への通知方法について

通知方法について

新生児等、新たにマイナンバー(個人番号)が付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、発行日等が記載されています。

注記:既に「通知カード」をお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。

注意事項

「個人番号通知書」はマイナンバー(個人番号)を通知するもので、マイナンバー(個人番号)を証明する書類としては使用できません。マイナンバー(個人番号)を証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又はマイナンバー入りの住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。

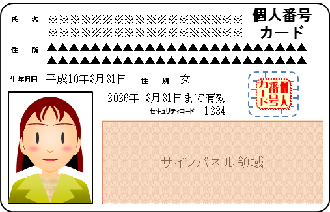

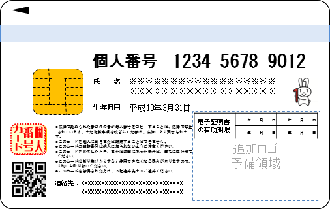

マイナンバー(個人番号)カード

- 取得希望者は、マイナンバーの通知に同封された申請書により申請する必要があります。また、マイナンバー(個人番号)カードは希望者からの申請により無料で交付されます。

- カードは写真付きのICカードで、免許証と同様に、公的機関の発行する本人確認書類(身分証明証)として利用できます。

- くらしの中の様々な場面(年金受給、就職、転職、出産育児、病気、災害等)でのマイナンバーの確認が飛躍的に増加してくることが予想され、その場合の本人確認や番号確認に利用します。その他e‐Tax(イータックス)などの各種サービスに利用できます。

- マイナンバー(個人番号)カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載され、本人の写真が表示され、かつこれらの事項等がICチップに記録されます。

- マイナンバー(個人番号)カードを交付申請する際に点字希望すれば点字加工が可能です。

- マイナンバー(個人番号)カードの交付を受けるときには、引き換えに通知カードを市民課窓口で返納することになります。

- (注記:個人番号通知書の返納は必要ありません。)

- マイナンバー(個人番号)カード取得の際には、住民基本台帳カード(住基カード)との併用はできませんので、返納していただきます。

- 引っ越しなどで住所が変るときは、住所変更手続きの際に、マイナンバー(個人番号)カードを忘れずにお持ちください。

個人番号カード(表面イメージ)

個人番号カード(裏面イメージ)

マイナンバー(個人番号)カードの受け取りについて

マイナンバー(個人番号)カードを申請され、交付の準備ができた方から順次ご案内をお送りしております。同封されているご案内を確認の上、必要書類を持参し、受け取りにお越しくださいますようお願いします。

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで

毎週水曜日(祝日等を除く)は午後6時30分まで

マイナンバー(個人番号)カードの申請時来庁方式による申請について(初めて申請される方のお手伝いをしています)

令和3年11月1日から、初めてマイナンバーカードを申請される方に対し、申請する時のみ来庁する「申請時来庁方式」での申請をお手伝いしています。

申請時来庁方式とは、マイナンバーカードを申請する時に市民課窓口に来庁し、本人確認と暗証番号の届出を行うと、後日、マイナンバーカードを本人限定受取郵便でご自宅に郵送する方法です。

注記:本人限定受取郵便は、受け取りの際、郵便局員へ本人確認書類の提示が必要です。

受付時間

平日 午前9時から午後5時まで

注記:交付時来庁方式(マイナンバーカードを市民課窓口へ受け取りに来ていただく従来の方法)とは

受付時間が異なりますのでご注意ください。

申請方法

本人確認書類等の必要書類を持参のうえ申請してください。

マイナンバーカードの申請に必要な持ち物

●個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(お持ちの方のみ)

●本人の通知カード

●本人の本人確認書類(A1点またはB2点もしくはBとC1点ずつ)

●本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

注記:顔写真は市民課窓口で撮影できますが、持参していただくことも可能です。

(持参される場合)

●顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)

・最近6ヶ月以内に撮影したもの

・正面、無帽、無背景のもの

・写真の裏面に、氏名、生年月日を記入すること

15歳未満の方または成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人の同行が必要ですので、次の持ち物も必要となります。

●法定代理人の本人確認書類(A1点またはB2点もしくはBとC1点ずつ)

●代理権を確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)

注記:戸籍謄本については、本籍が津島市の場合または同一世帯の親の場合は不要です。

【本人確認書類】

A 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、旅券、

身体障害者手帳、住民基本台帳カード(写真付き)、療育手帳、在留カード、

精神障害者保健福祉手帳等

B 保険証(健康保険、介護保険、後期高齢等)、年金手帳、年金証書、生活保護

受給者証、医療受給者証、住民基本台帳カード(写真なし)等

C 診察券、預金通帳、学生証、社員証等

(「氏名・住所」、「氏名・生年月日」等2点記載のあるもの)

注記:いずれの書類も、券面が現在の情報であり、有効期限内のものに限ります。

【マイナンバーカードの暗証番号について】

マイナンバーカードの申請の際、申請の内容に応じて次の暗証番号を届出していただきますので、あらかじめ決めておいてください。

注記:以下2から4までについては同じものにしていただいても構いません。

1「署名用電子証明書」の暗証番号(6文字以上16文字以下の英数字:英字は大文字のみ)

e-Taxなどインターネット等で電子文書を作成、送信する際に使用するもの

2「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(4桁の数字)

マイナポータルへのログイン、コンビニ交付サービスの利用などで利用者本人であることを証明するために使用するもの

3「住民基本台帳用」の暗証番号(4桁の数字)

転出・転入等の市の手続きなどで使用するもの

4「券面事項入力補助用」の暗証番号(4桁の数字)

番号法に基づく事務で、個人番号や基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)を利用する際に使用するもの

マイナンバーカードの申請に関する注意事項

●必要な持ち物が不足している場合は、交付時に改めてご来庁いただいたうえで、受け取りとなる場合があります

のであらかじめご了承ください。

●マイナンバーカードの申請の際に通知カードを返納していただきます。通知カードの有無によっては、申請時来庁

方式で申請できない場合があります。

注記:令和2年5月25日に通知カードは廃止となりましたが、返納は今後もしていただきます。

●マイナンバーカードは、住民基本台帳カードとの重複した所持はできません。住民基本台帳カードをお持ちの方

は、マイナンバーカードの申請の際に住民基本台帳カードを返納していただきます。

●通知カードは申請時に返納いただくため、マイナンバーカードがお手元に届くまでの間、マイナンバーを確認する

ものがなくて困るという場合は、交付時来庁方式をご検討ください。

●マイナンバーカードがお手元に届くまで1ヶ月から2ヶ月程度かかります。マイナンバーカードの申請が集中する

期間や年末年始などは、マイナンバーカードを送付するまでに時間がかかる場合があります。ご迷惑をおかけ

しますが、マイナンバーカードが届くまでお待ちください。

●マイナンバーカードの申請後に住所や氏名などの変更があった場合は、マイナンバーカードを受け取れないことが

ありますので、住所変更や戸籍の届出を行う場合はご連絡ください。

受取方法

市でマイナンバーカードに暗証番号の設定などを行った後、マイナンバーカードの交付の準備ができた方から順に、本人限定受取郵便(特例型)によりマイナンバーカードを送付します。郵便局から事前に通知書が送付されますので、受取場所、受取日時等を指定して受け取ってください。

注記:郵便局から通知書を受け取ってから1週間以内に受け取ってください。郵便局の保管期間が経過した場合は、

市役所にマイナンバーカードが返戻されますので、市民課窓口に取りに来ていただくこととなります。

本人限定受取郵便の受け取りにあたっては、以下の点に留意してください。

・本人(未成年者を含む)が住所地において本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を提示して受け取るものです。

・郵便物の転送の届を出している場合は受け取ることができません。

・本人以外(家族を含む)は受け取ることができませんのでご注意ください。

成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限について

令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードを申請された方は、申請受付日によって有効期限が以下のとおりとなりますのでご注意ください。

・「申請受付日」が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上の方が有効期間10年(20歳未満は5年)

・「申請受付日」が令和4年4月1日以降の場合には、18歳以上の方が有効期間10年(18歳未満は5年)

個人情報の保護

- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きで行政機関に提供するなど、法律で定められた目的で利用する場合を除き、他人に提供することはできません。

- マイナンバーを不正に取得したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰の対象となります。

- マイナンバーと結びついた個人情報を保護するための各種保護措置が講じられます。

- 今後、市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、事前に法令に従い公表等を行います。

個人番号(マイナンバー)を求められる主な手続きについて

社会保障・税番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、各種手続きの際に個人番号の提供またはカードの提示を求められることがあります。

【地方公共団体への手続き】

住民票・戸籍に関する届出(届出によるマイナンバー(個人番号)カードの記載内容の変更の際に必要)、税金や子育てに関する届出、保険・医療、介護・福祉に関する届出など

【勤務先や金融機関への手続き】

勤務先、不動産業者等(不動産仲介料、不動産使用料を支払う法人)、金融機関(銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社など)、税務署、日本年金機構、ハローワーク、労働基準監督署、健康保険組合など

注記:詳細については、それぞれの手続き先にお問い合わせください。

《マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください》

- マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体の職員が資産や年金・保険の状況等を聞くことはありません。

- 不審な電話はすぐに切り、訪問の申し出があっても断ってください。

- 万が一金銭を要求されても、決して支払わないようにしましょう。

- 不安を感じたら、消費者ホットライン「電話番号188」にご相談ください。

注記:なお、「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度のお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルで受け付けています。

マイナンバーの最新情報は、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。また、制度に関するお問い合わせに対応するコールセンターが開設されています。ご不明な点は、こちらにお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

電話番号 0120-95-0178

電話番号 0120-0178-26(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応)

平日 午前9時30分から午後8時 土曜・日曜、祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日)を除く

外国人の方へのご案内

事業者のみなさまへマイナンバー制度のご案内

マイナンバー制度の導入に伴い、民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得に源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。

番号法の義務は事業の規模にかかわらず、すべての事業者に適用されます。小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、特定個人情報(マイナンバーを含んだ個人情報)の保護措置を講じる必要があります。

マイナンバー制度導入の流れ

(1)マイナンバーに関係する事務の確認

個人番号を記載する書類を確認し、その書類をどの部署の誰が取り扱うかを把握します。

(2)対象者と収集・確認方法を決定

把握した事務をもとに個人番号を収集する対象者とその方法、番号と本人確認をどう行うかを決めます。

(3)社内規定の制定、研修等

個人番号の取扱ルールや安全管理措置を含めた社内規定を定め社内で共有するために研修等を行います。

(4)対象者から番号を収集・保管

従業員や取引先に対して、番号の提出を依頼します。個人番号の提示を受ける際は、利用目的の明示をし、対象者の個人番号と本人確認ができる書類も必要です。

(5)番号を記載した書類を提出

税や社会保障で番号が必要となる書類には番号を記載して提出します。

(6)必要なくなった番号の破棄

法に定められた保存期間を過ぎた情報は、復元できない状態にして確実に破棄します。

万が一、マイナンバー(個人番号)が漏えいしてしまった場合には・・・

- 事業者において講ずることが望まれる措置

(1)事業者内部における責任者への報告、被害の拡大防止

(2)事実関係の調査、原因の究明

(3)影響範囲の特定

(4)再発防止策の検討・実施

(5)影響を受ける可能性のある本人への連絡等

(6)事実関係、再発防止策等の公表

注記:マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、変更をお住いの市町村に請求できることを本人に説明してください。

- 個人情報保護委員会又は業界の所管官庁への報告

(1)個人情報保護委員会に報告する場合

個人情報保護委員会ウェブサイトに掲載している様式に事実関係や再発防止策

等を記載し、速やかに個人情報保護委員会に郵送で報告するよう努めてください。

注記:影響を受ける可能性のある本人全てに連絡した場合、外部に漏えいしていない

と判断される場合等の個人情報保護委員会への報告不要の要件を全て満たす場合には、個人情報保護委員会への報告は不要です。

(2)個人情報保護法に基づき所管官庁に報告する場合

所管官庁のガイドライン等に従って、報告してください。

(所管官庁から個人情報保護委員会に報告されますので、(1)の報告は不要です。)

特定個人情報の安全の確保に係る「重大な事態」が生じたときに、個人情報保護委員に

報告することが法令上の義務になりました。次の事態に該当する事案又はそのおそれの

ある事案が発覚した場合には、個人情報保護委員会に第一報をお願いします。

「重大な事態」とは・・・

- 漏えい・滅失・毀損又はマイナンバー法に反して利用・提供された特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態

- 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧された事態

- 不正の目的をもって、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、又は提供した者がいる事態等

詳しくは個人情報保護委員会ウェブサイトをご覧ください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号 0120-95-0178

電話番号 0120-0178-26(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応)

平日 午前9時30分から午後8時 土曜・日曜・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)

デジタル庁ホームページ 「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」

- マイナンバーに関する最新の情報を紹介しています。

![]() デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」(外部サイト)

デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」(外部サイト)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()